Eichhörnchenparade

- Stansje Steiger

- 20. Juni 2018

- 4 Min. Lesezeit

Im Rahmen des Studiums an der Pädagogischen Hochschule FHNW und des Seminars Erziehungswissenschaften Gesellschaft & Kultur galt es ein Spiel zu entwickeln. Spielidee/-anleitung und Material stehen am Ende dieses Beitrags zum Download zur Verfügung.

Entstehung der Spielidee

Motiviert durch eine Aufnahme einer von SuS gestalteten Eichhörnchenburg aus einer Folienpräsentation in der vergangenen Sitzung, erinnerte ich mich an ein Sammelspiel aus Kindheitstagen – Nimmersatt – Bring schnell die Tannenzapfen ins Versteck, sonst nimmt sie Dir ein anderer weg – dass ich unheimlich gerne mochte. Die Aktivität des Sammelns der Tannenzapfen und die Schuabkarren hatte ich in besonders guter Erinnerung. Überrascht war ich nach meiner Internetrecherche allerdings davon, dass die Spielregeln doch einigermassen komplex sind.Davon habe ich mich allerdings für meine Konzeptentwicklung nicht abschrecken lassen. Ausgangslage ist der Aspekt des Sammeln & Ordnens. Die Leitfigur des Eichhörnchens bleibt bestehen. Darüber hinaus wollte ich das Spiel „Nimmersatt“ dahingehend weiterentwickeln, dass es mit dem Einsatz des eigenen Körpers gespielt werden kann und die Materialien im Freispiel z.B. als «Eichhörnchenburg» umgebaut werden können.

Konzeption & Spielanleitung

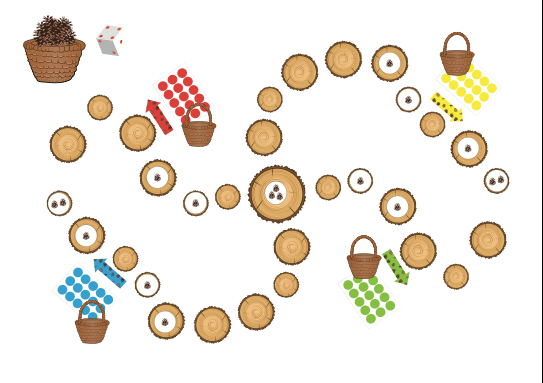

Beim Konzept des vorliegenden Spiels «Eichhörnchenparade», handelt es sich um eine Weiter-entwicklung des Brettspiels «Nimmersatt». Die Spielidee bleibt dem Original ähnlich (vgl. Ludwig 1987). Wesentliches Merkmal der Weiterentwicklung ist die Veränderung der Materialien und Grösse, sowie die Möglichkeit, die Spielmaterialen für das Konstruktionsspiel/ den Bauecken im Kindergarten einzusetzen. Voraussetzung für das Spiel ist genügend Platz und vorbereitete Materialien. Da der Spielplan mit grossen Materialen aufzubauen ist, sind ferner genügend Zeit einzuberechnen. Ausserdem macht es Sinn, von der aufgebauten Version ein Foto herzustellen – das vereinfacht den nächsten Aufbau und ermöglicht den Kindern den Spielplan selber aufzubauen. Bei Kenntnis des Spiels können auch eigene Spielplan Varianten erstellt werden.

Theoretische Bezüge

Die Methode Spiel ist als ein unverzichtbares Element kindlicher Entwicklung zu verstehen (Ten-orth & Tippelt 2012: 685, nach Piaget). Darauf weist auch der Lehrplan 21 hin: «Verschiedene Formen des Spiels sind wichtiger Bestandteil der Unterrichtspraxis vor allem zu Beginn des 1.Zyklus» (DBK 2014: 42). Durch das «Aufblasen» eines Brettspiels zu einem «lebendigen Spiel», orientiert sich das Spiel entlang der Konzeption und Spielanleitung an folgenden entwicklungsorientierten Zugängen (ebd.: 43- 47):

Körper, Gesundheit und Motorik (1)

Wahrnehmung (2)

Räumliche Orientierung (4)

Eigenständigkeit und soziales Handeln (9)

Sie ermöglichen den Zugang zu den meisten der fachspezifischen Kompetenzbereichen der Fachbereiche «Bewegung und Sport», «Gestalten» und «Mathematik», die für das Spiel wegweisend sind. Besonders bedeutend ist jedoch der Bewegungsaspekt in Bezug auf be-wegungsfreundliche und bewegungsfördernde Kindergärten, angesichts der Zunahme von Übergewicht in der Gesellschaft (vgl. Radix 2010).

Darüber hinaus ermöglichen die Spielregeln den SuS, sich mit Gelingensbedingungen (z.B. Anzahl Spieler, Aufbau, Spielbeginn, Regeln) und Emotionen auseinanderzusetzen. Dies ist auch der Förderung überfachlicher Kompetenzen dienlich, wie z.B. sozialer Kompetenzen im Spannungsfeld von Problemlösestrategien im Kontext gewinnen/ verlieren und Regelbrüche. (vgl. DBK 2014; Tenorth & Tippelt 2012: 415, 685)

Mit der Absicht die Naturmaterialien im Freispiel den SuS im Bau-/Konstruktionsecken zur Verfügung zu stellen, werden die entwicklungsorientierten Zugänge ausserdem um «Fantasie und Kreativität (6)» erweitert. Auch vom Lehrplan 21 gefordert wird das Explorieren und Experimentieren: Material muss Neugier wecken und in entsprechenden Lernräumen – z.B. einem Bau- und Konstruktionsecken – zur Verfügung stehen. (DBK 2014: 42)

Ferner sehe ich im freien Spiel dann auch grosses Potenzial für den Fachbereich «Technisches Gestalten» und «Mathematik» und in weiten Teilen der überfachlichen Kompetenzen (vgl. DBK 2014)

Didaktische Überlegungen

Die Annäherung an das Spiel eignet sich m.E. besonders im Spätsommer/ Herbst. Die SuS sollten bereits Erfahrungen mit Brettspielen gemacht haben. Ferner schlage ich vor die Baumstämme, das auszudruckende Material, Würfel und Körbe bereits im Kindergarten vorbereitet zu haben. Evtl. sind die Baumstämme bereits Teil des Konstruktionsecken und den SuS bestens bekannt.

Hinführung:

Um das Spiel einführen zu können, werden ca. 70 Tannenzäpfen, Nüsse u.ä. benötigt. Diese können bei einem oder mehreren Waldspaziergängen zusammen mit den SuS gesammelt werden. Evtl. kann das Spiel auch als Begleitung zu einer herbstlichen Geschichte/ Gedicht o.ä. genutzt werden.

Spieleinführung im Kreis:

Zunächst sollen alle Kinder die Gelegenheit erhalten den gelegten Parcours begehen zu gehen. Erst dann beginnt die eigentliche Spieleinführung: Ein Kind wird zum Tannenzapfenkönig gewählt und verwaltet den Tannenzapfenkorb. Die restlichen SuS werden in vier Gruppen aufgeteilt. Diese Gruppen bestimmen ein Eichhörnchen und das begibt sich auf das entsprechende Startfeld. Die erste Gruppe würfelt. Die Ereignisfelder führt die LP nach Auftreten ein. Immer wenn ein Eichhörnchen einen «Eichhörnchensprung» machen muss, müssen alle SuS der jeweils beteiligten Gruppe auch einen «Eichhörnchensprung» machen.

Abschluss:

Das Material wird in das Freispiel «überführt» (falls dieses noch nicht im Freispiel zur Verfügung stand.

Differenzierungsmöglichkeiten:

Spielvariationen 2-4 Spieler, Gruppen (vgl. Kap.2.1)

Kreuzung auf Spielmitte (grösste Baumscheibe) einzeichnen

Zu Beginn Ereignis «Kreuzungsfeld» nicht einführen

Zu Beginn Hierarchie Ereignisfelder vor anderen Ereignissen (z.B. «Eichhörnchensprung») umkehren (Kap.2.2)

Spiel verändern und Hindernisse einbauen

Spiel verändern und Ereignisse weiterentwickeln

Spiel verändern und Spielplan anders aufbauen

Weitere Ideen/ Hinweise:

Nach der Spieleinführung können die SuS im Rahmen vom «Technischen Gestalten» eigene Sammelstationen mit 15 Fächern für das Spiel bauen: «Wie kann so ein Sammelbehälter für 15 Tannenzäpfen aussehen?»

Das Spiel barfuss spielen

Ereigniskarten mit Klettband/ Tacker o.ä. auf Holzscheiben befestigen (Rutschgefahr!)

Aussenaufbau (Garten-/Pausenareal)

Download

Quellen

Departement für Bildung und Kultur des Kanton Solothurns (DBK) (Hrsg.) (2014): Gesamtausgabe. Luzern: D-EDK.

Ludwig, M. (1987): Nimmersatt – Bring schnell die Tannenzapfen ins Versteck, sonst nimmt sie Dir ein anderer weg. Ravensburg: Ravensburger.

Radix (Hrsg.) (2010): Konzept Purzelbaum. Mehr Bewegung und gesunde Ernährung im Kindergarten. [https://www.radix.ch/files/O72X8ZJ/pb_konzept_radix_2010.pdf; 2.6.2018].

Schäfer, G. (Hrsg.)(o.J.): Wege ins Naturwissen. Lernwerkstatt Natur Mühlheim an der Ruhr. Universität zu Köln: Köln.

Tenorth, H.-E.; Tippelt, R. (Hrsg.) (2012): Beltz Lexikon Pädagogik. Wiesbaden: Beltz.

Bình luận